为传承前辈精神、搭建代际交流桥梁,2025 年 10 月 24 日上午,信息管理系党委书记李胜带领2024级博士生王翼虎、2024 级本科生李若溪前往北京大学承泽园,看望信息管理系退休老教师张文儒老师与其夫人化学学院退休老教授关烨第老师。两位老人虽已年过八旬,却依旧精神矍铄、谈吐从容,在轻松的交流中,回顾了求学执教的峥嵘岁月,也对青年学子提出了殷切嘱托。

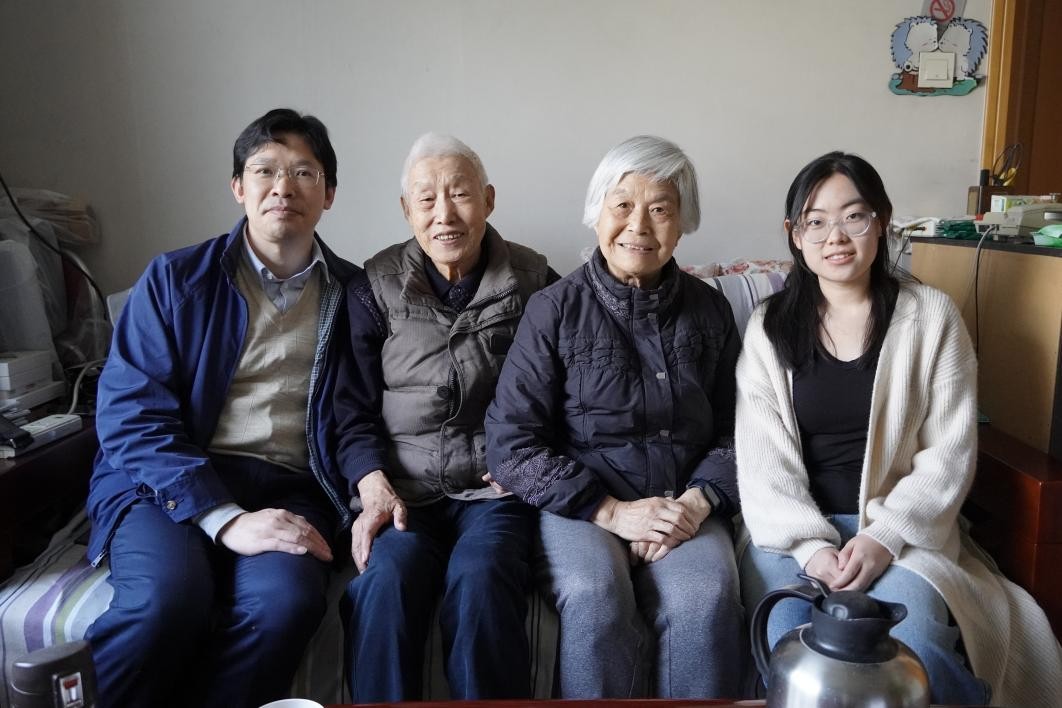

图 1 系党委书记李胜、学生代表李若溪与退休教师张文儒、关烨第夫妇合照

一、忆求学执教路:从化学系到信息管理系,见证学科变迁

“我们俩都是 1958 年考进北大化学系的,那会儿读的是 6 年制,1964 年毕业就留校了。” 回忆起求学时光,张文儒老师的眼神里满是怀念。不同于常规升学路径,他是工农调干班学员,先有了工作经历再重返校园,这段特殊经历让他对 “学习” 与 “实践” 的联系有了更深刻地理解。

留校后,张文儒老师的职业轨迹与北大的学科发展紧密相连。他先在原单位工作,后调至人事处,然后到信息管理系担任系党委书记工作至离休。“1985年那阵儿,学科调整是件大事。” 他提到,从图书馆学最初包含文献检索核心的情报专业,到推动图书馆学系更名为图书馆学情报学系,再到响应国民经济信息化需求,最终更名为信息管理系的转型与拓展,每一步都凝聚着前辈们的心血。

一旁的关烨第教授也补充道,自己在工作中曾身兼两职:既要沉下心深耕化学领域的科研与教学,比如琢磨有机化学实验课改革、带学生做研究,又要挑起化学学院党委书记的担子,牵头协调院系事务、和团队一起完善管理机制。 简单的话语里,满是老一辈教育工作者的责任与坚守。

二、谈时代发展:从稀土优势到国家强盛,感恩实干力量

交流中,话题从校园延伸至国家发展,两位老人对当下的国家实力感慨不已。“你们看‘九三阅兵’展示的那些先进武器,搁我们年轻时想都不敢想。” 张文儒老师语气中满是自豪,而关烨第教授则回忆起过去:“当年咱们军事条件多落后啊,现在能有这样的威慑力,都是一步一个脚印干出来的。”

提及国家优势领域,两位老人特别提及在稀土领域,中国凭借 “资源 + 萃取技术” 的双重优势,在国际竞争中占据重要地位。他们强调,“这离不开徐光宪院士为代表的各位前辈,他们为稀土领域奉献一生,还拿了国家科技奖,咱们现在的幸福生活,都是他们当年艰苦奋斗攒下的家底。”

聊到改革历程时,李胜老师提到了当时的农村家庭联产承包责任制:“邓小平同志当年推动的这项改革太关键了,‘交足国家的、留足集体的、剩下的都是自己的’,从安徽小岗村自下而上的突破,让农民慢慢走出了苦日子。这些历史,年轻人得知道,得明白今天的好日子来之不易。”两位同学听完后纷纷点头,感慨课本里的历史在前辈讲述中变得更鲜活,也更懂这份发展背后的不易;关烨第教授也从旁补充,顺着改革话题回忆起当年的社会变化,印证着这些改革对改善生活、激发干劲的重要意义,让交流氛围更显热烈。

三、寄青年后辈:担时代重任,做实干的 “赶路人”

“你们这代人赶上了好时代,但担子也不轻啊!” 交流接近尾声时,张文儒老师对在场学生语重心长地说,“要想想怎么团结身边的同学,把前辈们的接力棒接好,扛起时代的重任。”

李胜老师结合信息管理系的学科特点,进一步叮嘱学生:“咱们系作为应用型交叉学科,使命之一是为用户提供信息服务,做好‘信息与技术之间的桥梁’,桥要是搭不好、断了,工作就没做到位。现在我们推动有组织科研,就是想给大家搭平台,希望你们能在学科交叉中找到自己的方向。”

对于青年党员,李胜老师提出了更明确要求:“要实干,不能光喊口号。你们不用面对生死威胁,但该流汗就得流汗;顺境能走,逆境更要扛得住,平时多自我总结、自我革命。你们还没有走上工作岗位,廉洁教育对你们来说看似还早,但廉政意识需要不断强化,未来无论走哪条路,都要做政治上的明白人,真正做到规规矩矩做事、干干净净做人。”

关烨第教授也补充道:“每一代人都有自己的长征,你们也会遇到自己的‘爬坡过坎’,但只要坚持实干、紧跟党走,就一定能往前走。马克思主义要中国化,不能照搬别人的经验,咱们党就是这么摸索过来的,你们也要学会结合实际,走好自己的路。”

采访结束时,关烨第教授握着李胜老师的手说:“谢谢你一直为党做工作,辛苦你了。” 李胜老师笑着回应:“您和张老师等前辈是榜样,我是在您们的基础上接续奋斗;这都是我该做的,是我的职责。”前辈的嘱托与后辈的承诺交织,成为这场代际交流中最温暖的注脚。

离场后,同行学生仍沉浸在交流中,纷纷感慨:听两位老先生的话,像上了一堂生动的 “成长课”,既懂了前辈们扎根岗位的坚守,也更清楚自己该扛的责任 —— 往后会把 “实干”“担当” 记在心里,在专业学习里沉下心,在时代责任里挺起身,不辜负前辈们的期待。